杖道とは

◆「杖道」とは…皆さん聞いたことがおありでしょうか? 柔道・剣道・空手道・合氣道等は良く見聞きし、多くの人々がご存知のことと思いますが、居合道・薙刀道等に於いては、その内容までをご存知の方は少なく、更に「杖道」については携わっている人々以外はあまり知られていないと思われます。

◆そこで、「杖道」についてご紹介いたします。

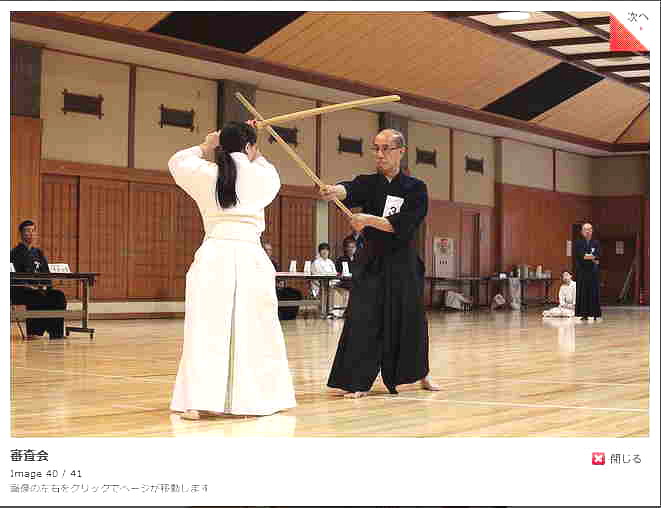

「杖道」は形武道です、長さ4尺2寸1分(約128cm)、直径8分(約2.4cm)の白樫の丸い杖を用います。武器としては何の変哲も無い只の棒に過ぎませんが、槍・薙刀・太刀の要素を兼ね備えた千変万化する多種多様な技を持った武道です。

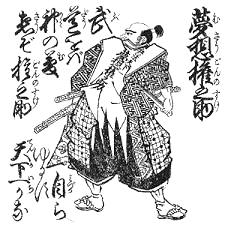

◆江戸時代初期の武術家・夢想権之助が創始した「神道夢想流杖術」を起源とします。当流の伝承では、権之助は宮本武蔵に敗れた後、杖術の研究を重ね再び武蔵と立会い勝利したと伝えられています。小説「宮本武蔵」吉川英治著/小説「武蔵に勝った男」北川晃一著でも紹介されています。

杖道稽古の目的

「杖道」の稽古は、伝書に「突けば槍、払えば薙刀、持たば太刀、杖はかくも外れざりけり」とある様に、永年伝えられて来た、突き・払い・打ちの組み合わされた形を反復して行うものです。

「杖道」は精神の修養と身体の鍛錬を第一義とし、決して手足の技ではなく、心の技で、その目的は精神修養によっての人間形成にあります。

「杖道」修練の効果は数多くありますが、主として次の5点をあげることができます。

1. 礼儀・信義・誠実・忍耐力等の精神が養われる。

2. 身体を強健にし、活動を敏活にする。

3. 姿勢態度がよくなる。

4. 判断力・決断力が養われ、自信をもって事に当たれるようになる。

5. 対人関係が良くなり、社会生活に必要な協調性が養われる。

「杖道」は形武道であり、打太刀と仕杖の、人と人との組合せで稽古をすることにより、相互のコミュニケーションを深める工夫がなされることにより、日常生活に活かせる種々の心の使い方に良き効果が期待されます。

杖道の沿革- ◆神道夢想流杖道の由来について(出典・神之田常盛著・杖道入門より)

- 神道夢想流杖道は、夢想権之助勝吉により、今より約400年前創始された。権之助は初め、天真正伝香取神道流(流祖・飯篠山城守家直)を学びその免許を受け、更に鹿島神影流(流祖・松本備前守)を学び「一の太刀」の極意を授かったと伝えられる

- 慶長の頃、権之助は江戸に出て有名な剣客と数多く試合をし、一度も敗れたことがなかった。ある日、宮本武蔵と試合をし、武蔵の二天一流の極意、十字留にかかり、押すことも退くこともできんかった。以来、権之助は艱難辛苦、武者修行のため諸国を遍歴し、武蔵の十字留打破に専念した。数年後、筑前の国(福岡県筑紫郡)に至り、太宰府天満宮神域に連なる霊峰、宝満山竈門神社に祈願参籠すこと37日、至誠通神、満願の夜、夢の中に童子があらわれ、「丸木を以て水月を知れ」との御神託を授かった。権之助は丸い木と水月の御神託を体し、種々創意工夫し、三尺二寸の太刀より一尺長くし、四尺二寸一分、直径八分の樫の木を作り、槍・薙刀・太刀の三つの武術を総合した杖道をあみ出し、遂に武蔵の十字留を破ったと伝えられる。

- その後権之助は黒田藩(福岡)に召しかかえられ、権之助を師範と仰ぐ、十数人の師範家を起し盛大に指南せしめ、特に藩外不出の武術としてつたえられてきた。祭神は振動夢想流杖道開祖・夢想権之助勝吉命を祀ってある。

- 慶長の頃、権之助は江戸に出て有名な剣客と数多く試合をし、一度も敗れたことがなかった。ある日、宮本武蔵と試合をし、武蔵の二天一流の極意、十字留にかかり、押すことも退くこともできんかった。以来、権之助は艱難辛苦、武者修行のため諸国を遍歴し、武蔵の十字留打破に専念した。数年後、筑前の国(福岡県筑紫郡)に至り、太宰府天満宮神域に連なる霊峰、宝満山竈門神社に祈願参籠すこと37日、至誠通神、満願の夜、夢の中に童子があらわれ、「丸木を以て水月を知れ」との御神託を授かった。権之助は丸い木と水月の御神託を体し、種々創意工夫し、三尺二寸の太刀より一尺長くし、四尺二寸一分、直径八分の樫の木を作り、槍・薙刀・太刀の三つの武術を総合した杖道をあみ出し、遂に武蔵の十字留を破ったと伝えられる。

- ◆全日本剣道連盟杖道の制定経過について(出典・神之田常盛著・杖道入門より)

- 全日本剣道連盟には、剣道・居合道・杖道の三部門から組織され、それぞれに称号、段位がもうけられている。杖道が連盟に参画したのは、連盟創立の昭和27年と云われているが、正式に加入したのは昭和31年である。

- 当時は統一された全剣連の制定形はなく、審査会等も思い思いの流派の形で行われていた。

- その後、杖道研究委員会が設けられるに及び、各流派に偏しない全剣連杖道形を制定すべきであるとの声が高まり昭和38年5月全剣連理事会は、杖道形草案の作成を杖道研究委員会(委員長 清水隆次範士ほか委員14名)に委託され、同委員会は研究を重ね昭和43年2月草案を完成した。この草案は全剣連の理事会及び審議会の審議を経て、翌年3月29日の評議委員会において可決、ここに久しく待望されていた杖道形が制定されたのである。

- 制定形は、全国各流派の杖術、棒術等の数多い流派の中から客観的に公正の立場で選ばれたものである。

- 当時は統一された全剣連の制定形はなく、審査会等も思い思いの流派の形で行われていた。

- 選定された形の内容は基本技12本、形12本からなっており、この形を修得することによって、無数の技に変化、応用できる。

- このような経緯により制定された杖道は、昭和43年12月の全日本剣道選手権大会において公開されるとともに、故清水隆次範士・乙藤市蔵範士により全国の参加者に対し披露され、以来、全国各地において開催される講習会や、各種武道大会等によって全国に拡められ、近年の杖道の普及発展の礎となった。